25年4月18日更新

2025年「すべての人の社会」4月号

2025年「すべての人の社会」4月号

VOL.45-1 通巻NO.538

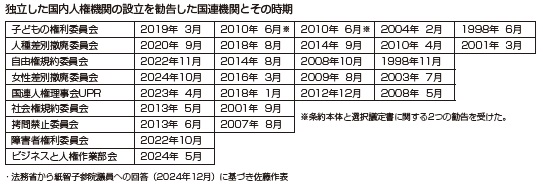

■巻頭言 27年で28回 国連機関による独立した人権機関設立の勧告

JD理事 佐藤 久夫

政府から独立した人権機関を作るよう促す国際世論がますます強まっている。1998年の子どもの権利委員会に始まり2024年までに28回である。下の表中の国連人権理事会UPR(Universal Periodic Review)は、普遍的・定期的レビューと呼ばれるもので、審査国に対して他の政府が意見や勧告を述べるピア・レビューの制度である。独立した国内人権機関の設立の勧告数は増え続け、最近では約30カ国が求めている。

日本政府のUPRでの説明は、「2002年3月、法務省は、新たに人権委員会を設置する人権擁護法案を国会に提出したが、同法案は、2003年10月、衆議院の解散に伴って廃案となっており、現在、法務省において引き続き同法案を検討している」(2008年レビュー)というもので、2018年レビューでは「何が最も適切な人権救済システムであるか検討している」、2023年レビューでは「不断に検討している」であった。他の機関でも日本の説明は「検討中」の繰り返しである。

これに対して各機関は、「如何なる前進も見られない」(自由権規約委員会2014年)、「明確な進展がない」(同2022年)、「設置の期限が設定されていない」(女性差別撤廃委員会2024年)、「進展が非常に遅い」(人種差別撤廃委員会2014年)、「何ら進展がない」(同2018年)などと懸念し、早期の設立を勧告している。

日本の人権尊重の程度に世界が注目している。

■視点 翻弄と基軸

JD代表 藤井 克徳

「時ものを解決するや春を待つ」、これは高浜虚子の句である。立ち向かってもだめ、逃げてもだめ、そんなときは時間の経過が解決してくれるものという意味だ。思わず、トランプ騒動を重ねたくなる。ハチャメチャ、独裁、金の亡者、野卑、無節操、予測不能など、これらを余すところなく併せ持っているのがトランプ米大統領だ。世界のあちこちから悲鳴と嘆息が漏れてくる。頼りの4年間任期すら、「超法規的な延命策を打ってくるのでは」と危ぶむ声も。

トランプの一般的な評価は関連の報道に委ねたい。ここでは、障害分野からみて、看過できない事柄について大きく二点あげる。と言うのも、以下に掲げる二点は、独り米国の国内問題に留まらず、世界の人権や障害分野の潮流に影響しかねないからである。

その第一は、多様性、公平性、インクルージョン(オバマ政権時から、これら三つのキーワードの英文頭文字を取って"DEI目標"としてきた)の否定である。大統領就任早々に、「性別は男と女だけ」と、LGBTQ(性的少数者)への差別意識を露わにした。黒人や女性、移民に対する蔑視発言もエスカレートする一方。さらには、就任から十日足らずの1月29日に発生した軍用ヘリと旅客機の衝突事故に際し、トランプは「知的障害者や精神障害者を航空局に雇っていることと無関係ではない」とした。報道は根拠のない発言と一蹴したが、同時に大掛かりな多様性否定、障害者差別の前ぶれともした。

第二は、国連の軽視である。WHO(世界保健機関)からの脱退や国連の気候変動対策枠組み「パリ協定」からの離脱は、それを象徴する。財政逼迫のWHOから大口資金拠出の米国が脱退した場合にどうなるか、CO2の大量排出国の離脱は国際協定の効力に何をもたらすか、トランプは百も承知しているはずだ。どうみても嫌がらせであり、世界を相手に回しての壮大ないじめと言う他ない。

国連の軽視はこれらに終わらない。営々と積み上げてきた総会での決議や条約などの国際規範がないがしろにされかねない。むろん障害者権利条約も含まれる(ちなみに、米国は批准していない)。SDGsへの影響も心配だ。2030年以降のポストSDGsの検討が始まろうとしている矢先、一気に暗雲が立ち込めてきた感じだ。日本を含め、障害分野の進展に後ろ向きの人々や国々は少なくない。ここぞとばかりネガティブパワーが勢いづくこと

も懸念される。

さて、ここで問われるのが私たちだ。残念ながら、トランプ騒動そのものは如何ともしがたい。しかし、個々の心まで奪われてはならない。個人レベルの対処の仕方はいろいろあろう。それらに加えてほしいことが一つある。それは、自身の中の基軸をクリアにすることである。基軸はみんな持っているはずだが、弱点は錆び付きやすさである。この機に磨き直してはどうか。錆を落とすにはそれなりの手段が必要になる。学習とディスカッションに勝る手段はない。手段と合わせて素材も重要になる。

昨今の話題と合わせて、推奨したい素材を紹介する。一つはノーベル平和賞の授賞式での田中熙巳さんの演説であり、もう一つはやはり障害者権利条約だ。じっくりと向き合っているうちに、あのけたたましさが遠のき、冷静さと勇気が湧いてくるから不思議だ。

トランプと言えば占いが思い浮かぶ。ここにきて、占いの結果もまた、まとまってきているように感じる。一致して、「暴風雨のち快晴」と。

■2025年3月の活動記録

■連載 出かけよう!おとなも読みたい えほん・児童文学の時空旅 第18回

「幕末・南部藩大一揆 白赤だすき 小○の旗風」

品川 文雄(発達保障研究センター前理事長 / 元小学校障害児学級教諭)

■ささえあい・つながり・わすれない

北帰行、ふるさとに -東日本大震災から14年、次へ-

郡 信子(ディさぽーとぴーなっつ 施設長)

■連載 障害者権利条約を補完する一般的意見をどう理解する? 第8回

一般的意見第7号(2018年)第4条(3)および第33条(3) 条約の実施及び監視における障害児を含む障害者の代表団体を通じた参加

赤松 英知(日本障害フォーラム政策委員 / 日本障害者協議会政策委員)

■論考:国際交流

政策と参加 ~日本とルワンダにおける障害と開発~

Mutoni Diane(イタリア・パヴィア大学大学院経済・開発とイノベーション専攻)

■新連載 優生保護法問題の全面解決に向けて 第1回

本誌の使命として伝え続けていく

増田 一世(NPO法人日本障害者協議会 広報委員会担当常務理事)

■連載 赤國青春記 第6回

~モスクワでただ一人、車いすの高校生~

古本 聡(翻訳業)

■連載 エッセイ 障害・文化・よもやま話 第49回

「優生」に悩んだ障害者たち ―母に傷を負わせたのは…… ―(前編)

荒井 裕樹(二松学舎大学教授 / 障害者文化論研究者)

■トピックス・インフォメーション

■いんふぉめーしょん

賛助会員大募集中!

毎月「すべての人の社会」をお送りいたします。

■個人賛助会員・・・・・・・1口4,000円(年間)

■団体賛助会員・・・・・・1口10,000円(年間)

★1部300円(送料別)からお求めいただけます。

▼お申し込みは下記JD事務局へメール、電話、FAXなどでご連絡ください。

〒162-0052 東京都新宿区戸山1-22-1 日本障害者協議会

TEL:03-5287-2346 FAX:03-5287-2347

○メールでのお問合わせはこちらから office@jdnet.gr.jp

○FAXでのお申込み用紙はこちらから 【賛助会員申し込みFAX用紙】

※視覚障害のある方向けのテキストデータ版もございます。

※ご不明な点はJD事務局までお問い合わせください。

フッターメニュー